2010. 12. 14. 12:21ㆍ전략 & 컨설팅/STEEP

한국의 경우는 더욱 심각한 미래가 예상이 되는게.... 국민 소득이 일본의 반 정도 밖에 안되는 취약한 기반 때문이다. 부자는 망해도 삼대를 간다고 하지 않았던가? 한국의 경우는 일본보다 훨씬 심각해질 가능성이 있다는 이야기이다.

악순환의 고리: Globalization --> 제조업의 공동화 (중국, 베트남, 인도 등으로 원가를 낮추기 위해 생산시설 이전) --> 일자리의 대대적 감소 --> 결혼을 미루거나 자식을 적게 낳는 경향 심화 --> 저출산 고령화 임시직 사회 --> 경기둔화, 다시 일자리 감소 --> 악순환.

일부 대기업 (headquarter나 마케팅 기획 등의 기능밖에 안남아 있지만)에 들어가서 Globalization의 과실을 공유하거나, 정부의 힘있는 공무원이 되어서 안정적으로 편승하거나 하지 않으면... 미래가 없다.

대안은 창업인데... 일본보다는 약하지만 우리나라도 계열화가 되어 있는 구조라... 쉽지 않다. 정당한 이윤을 챙길 수 없고 대기업으로부터 쥐어짜여야 한다. 그러면 성장을 위한 자금을 마련하기가 쉽지 않다.

전혀 새롭거나 독창적인 기술을 가지고 있지 않으면... 성공할 수 없는 구조이다. 가지고 있더라도, 대기업에게 빼앗길 가능성이 훨씬 높다. 결국 양극화가 심해질 거고, 승자독식의 사회구조가 더욱 공고해질 것이다. 점점 더 소수화 되어가는 최상위 계층이 사회의 대부분의 권리와 이익을 독식하게 될 것이다.

남미형 사회구조가 이루어지게 되면... 결국 소수의 최상위 계층조차도 안심할 수 없는 그런 불안한 사회가 되어 버릴 것이고.

지금까지는 일본을 모방한 산업에서 일본을 앞서면서 성장을 달성해 왔다. 전자, 조선, 철강, 자동차 등등.

일본이 정체되어 있는 이유는 Breakthrough할 수 있는 기업가적 창의력이 없어서이다. 사회가 그런 것을 용납하지 않는 구조이다. 우리도 상당히 유사한 모양을 따라가고 있어서 걱정이 된다.

고부가가치 서비스업이 살 길이라는 것을 이미 10년 전부터 알고 있었지만, 그게 쉽지가 않다.

S/W, Convergence Service, Finance, Hotel/Leisure, Contents등은 이미 미국이 잡고 있다. 무엇이 남았는가?

[2] 희망 잃은 청년, 활력 잃은 한·일(韓·日)

1.저출산·고령화 3.부동산 4.재정 5.탈출구

기업들 퇴직연금 부담에 60~64세는 붙잡아두고 15~24세 고용은 줄여

"아버지 세대의 일상조차 자녀 세대엔 힘든 도전"

조선일보·LG경제硏 공동기획"좋은 회사에서 여생을 보내는 것이 행복합니다."

일본 기후(岐阜)현에서 만난 64세 제조업체 근로자는 이렇게 말했다. 그는 4년 전 정년을 앞두고 회사로부터 통보를 받았다. '남아도 되고 떠나도 된다'는 내용이었다. 이 회사는 그 해 정년을 70세로 늘렸다. 일본 정부가 정년을 60세에서 65세로 연장했을 때였다. 현장 관리자였지만 그는 남기로 했다.

정년 70세는 일본에서 흔치 않은 경우다. 그래서 이 회사를 '샐러리맨의 유토피아'라고 부른 언론도 있다. 하지만 이 '유토피아'에 취직하기 위해 회사 홈페이지 구인란을 클릭한 일본 젊은이들은 올해 이런 문구만 읽었다. "2010년 채용 예정은 없습니다."

- ▲ 헬로워크(공공직업안정소)에서 컴퓨터 단말기를 통해 일자리 정보를 찾고 있는 일본의 젊은이들. /마이니치신문 제공

도쿄 명문대에 다니는 우치야마(23)씨는 "아버지 세대의 평범한 일상이 자녀 세대엔 도달하기 어려운 도전이 돼 간다"고 말했다. 그는 "성장 속도가 느려진 선진국의 당연한 현상"이라고 해석했다. 일본의 청년(15∼24세) 실업률은 지난 6월 기록한 11.1%가 역대 최고치였다. 다른 선진국도 그 정도는 심각하다. 하지만 일본의 경우 당연하다고 해석하기 어려운 부분도 있다.

일본 총무성 통계를 보면 일본 기업에 고용된 60~64세 인구는 2006년 315만명에서 2009년 408만명으로 늘었다. 반면 15~24세 고용 인구는 같은 기간 558만명에서 508만명으로 줄었다. 세상이 거꾸로 돌아간 것이다.

2006년은 일본 정부가 기업의 정년을 연장한 첫해였다. 전쟁 직후 태어난 베이비붐 세대의 퇴직으로 연금 부담의 폭발적인 증가가 예상되자 이들을 기업에 붙잡아둔 것이다. 아버지 세대가 평범하게 누렸던 안정된 직장은 일본에서 상속되지 않았다. 결국 고령화 때문이었다.

미즈타니(63)씨는 세계적 권위의 레스토랑 안내서 '미슐랭 가이드 도쿄'로부터 최고 영예인 별 셋을 받은 스시(생선초밥) 명인이다. 중학교 졸업 직후 요릿집 청소부터 시작해 새벽 5시 50분부터 밤 10시 30분까지 일하는 일과를 일생 반복했다. 부모 장례식도 일이 끝나고 갔다. 그렇게 명예를 얻었다.

그는 "70세가 됐을 때 일을 접겠다"고 말했다. 후계는 정하지 못했다. "명예를 보장할 수 없는데도 주변 젊은이들에게 평생 이런 일을 하라고 권하는 것이 자신 없다"고 했다.

도쿄 가사이(葛飾)구의 헬로워크(공공직업안정소)에서 만난 젊은 구직자는 "오늘 소개받은 정규직 중 절반 이상이 개호(介護·간호) 일"이라고 말했다. 그 중 인지증(치매) 노인을 돌보는 일은 하루 8시간 근무에 수당을 합해 임금은 월 27만엔 정도. 긴 인생을 생각하면 정말로 지금 이 일을 시작하는 것이 좋은지 그는 고민하고 있다.

일본 개호 분야의 구인배율은 1.24배. 구인이 구직보다 1.24배 많다는 것을 뜻한다. 불황으로 전체 구인배율이 0.49배(구직자 2명에 구인은 1명)에 머무는 일본의 현실에서 이례적인 수준이다. 실제로 지난 1년 동안 개호 분야 고용은 50만명 늘었다. 전체적으로 보면 제조업 구직난을 개호 분야가 보충하는 모습이다. 고령화 사회의 산업 재편이라고 할 수 있다.

하지만 개호 분야에서 젊은이가 미래의 꿈을 그릴 수 있을까. 제조업 대기업처럼 그곳에서도 직급이 오르고 임금이 늘어날까. 집을 장만하고 자식 2명을 대학까지 보낼 수 있을까. 지난 20년 동안 일본 사회는 이런 질문에 어떤 해답도 주지 못했다. 지방대학 4학년인 하시모토(22)씨는 "미래를 보여주지 못하면서 젊은이가 배부르다는 말만 한다"고 말했다.

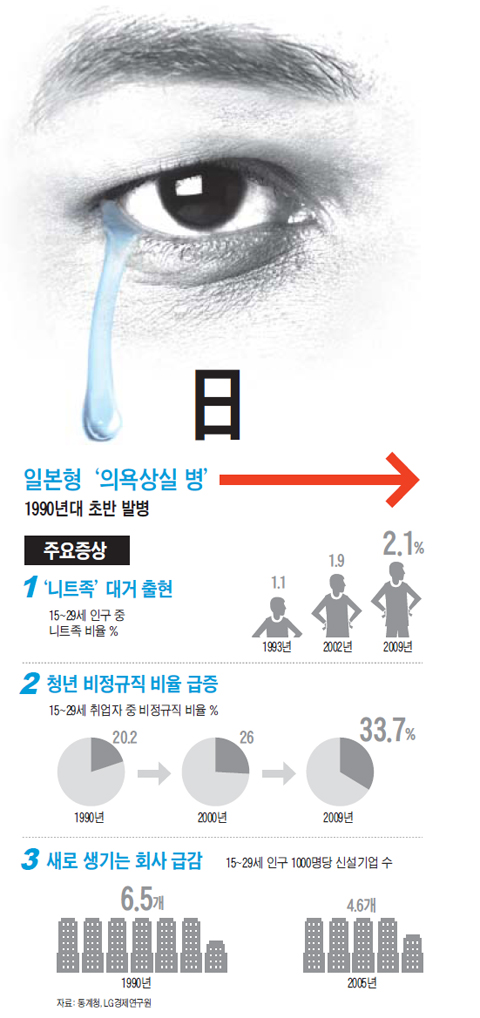

일본에선 '잃어버린 20년' 동안 사회에 나온 젊은이를 '로스제네(Lost Generation의 축약형·잃어버린 세대)'라고 부른다. 아르바이트만 전전하는 젊은이를 뜻하는 '프리터', 부모와 살면서 무위도식하는 젊은이를 뜻하는 '니트'란 용어가 정착된 것도 이때였다. 일본 노동정책연구·연수기구가 조사한 30∼34세 직장인의 평균 결혼율은 정규직 60%, 비정규직 30%, 프리터 17%. 결혼을 뒤로 미루는 만혼(晩婚) 현상도 경제 변화와 함께 뿌리 내렸다. 그럴수록 사회는 활력을 잃었고 저출산·고령화 현상은 더욱 심해졌다.